Romane Bohringer a été hypnotisée par le livre autobiographique de Clémentine Autain Dites-lui que je l’aime, mausolée à sa mère défaillante, Dominique Laffin, étoile filante du cinéma français (elle est l’héroïne en 1977 du film de Claude Miller Dites-lui que je l’aime) morte à trente-trois ans alors que Clémentine en avait douze à peine. De la même façon, la mère de Romane Bohringer, Maggy Bourry, l’a abandonnée dans sa prime enfance, a brûlé la chandelle par les deux bouts et est morte à trente-six ans alors que Romane en avait quatorze à peine.

Romane Bohringer, en découvrant le livre de Clémentine Autain, a voulu en faire une adaptation. Elle a même pensé confier le rôle de la jeune femme à Céline Sallette, à Julie Depardieu ou à Elsa Zylberstein dont on voit les bouts d’essai. Le résultat saute aux yeux. Il n’est pas concluant. Et l’histoire de Clémentine a tant de résonances avec la sienne que la réalisatrice se dirige vers un film hybride, comme l’était déjà L’Amour flou où elle racontait sa séparation d’avec Philippe Rebbot et leur installation dans un « sépartement » pour y élever leurs deux enfants.

Le résultat est original. Dites-lui que je l’aime est à la fois l’adaptation du livre de Clémentine Autain, sa reconstitution fictionnelle – avec une révélation, Yeva Elmani, dans le rôle de Dominique Laffin – sa lecture à haute voix par son auteure dans un studio d’enregistrement et le lent désenfouissement par Romane Bohringer, à travers notamment un vrai/faux dialogue avec sa psychanalyste, des ressorts compliqués de sa relation à sa propre mère.

Tout part du désarroi de deux enfants et de leur sentiment d’abandon par une mère défaillante. Tout chemine vers le portrait de deux mères qui ne voulaient pas l’être mais qui avaient de bonnes raisons pour cela. La mère de Clémentine était une starlette brûlée au feu trop vif d’une célébrité précoce. Celle de Romane était la fille d’une « pute » (sic) qui l’avait abandonnée à sa naissance en 1950 à Saïgon dans l’espoir que son enfant recueilli par un couple français ait une vie meilleure. Mais à son arrivée en métropole, Maggy est mise en pensionnat en Lozère et n’en sortira qu’à la fin de son adolescence. Troisième et dernière étape de cette histoire : Clémentine (dont on ne voit pas les enfants) et Romane (qui met en scène son fils grimé en Hercule Poirot) sont à leur tour devenues mères et ont réussi à « rompre la chaine de l’abandon ». Et comme le dit Romane « il y a de la beauté là-dedans ».

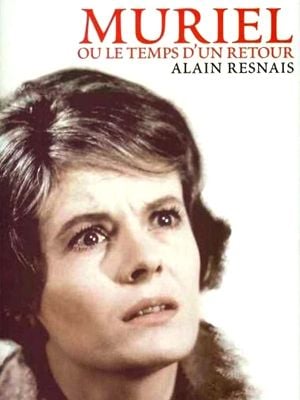

À Boulogne-sur-mer à l’automne 1962, une veuve, antiquaire de profession, Hélène Aughain (Delphine Seyrig), la quarantaine, s’apprête à retrouver Alphonse Noyard (Jean-Pierre Kérien), un homme qu’elle a failli épouser vingt ans plus tôt. L’homme, élégant et séducteur, arrive à la gare de Boulogne avec Françoise (Nita Klein) une actrice débutante qu’il présente comme sa nièce. Il prétend avoir tenu un établissement en Algérie. Hélène partage son appartement avec son beau-fils, Bernard Aughain (Jean-Baptiste Thierée) qui vient d’achever son service militaire en Algérie et en est revenu avec des pulsions suicidaires.

À Boulogne-sur-mer à l’automne 1962, une veuve, antiquaire de profession, Hélène Aughain (Delphine Seyrig), la quarantaine, s’apprête à retrouver Alphonse Noyard (Jean-Pierre Kérien), un homme qu’elle a failli épouser vingt ans plus tôt. L’homme, élégant et séducteur, arrive à la gare de Boulogne avec Françoise (Nita Klein) une actrice débutante qu’il présente comme sa nièce. Il prétend avoir tenu un établissement en Algérie. Hélène partage son appartement avec son beau-fils, Bernard Aughain (Jean-Baptiste Thierée) qui vient d’achever son service militaire en Algérie et en est revenu avec des pulsions suicidaires.

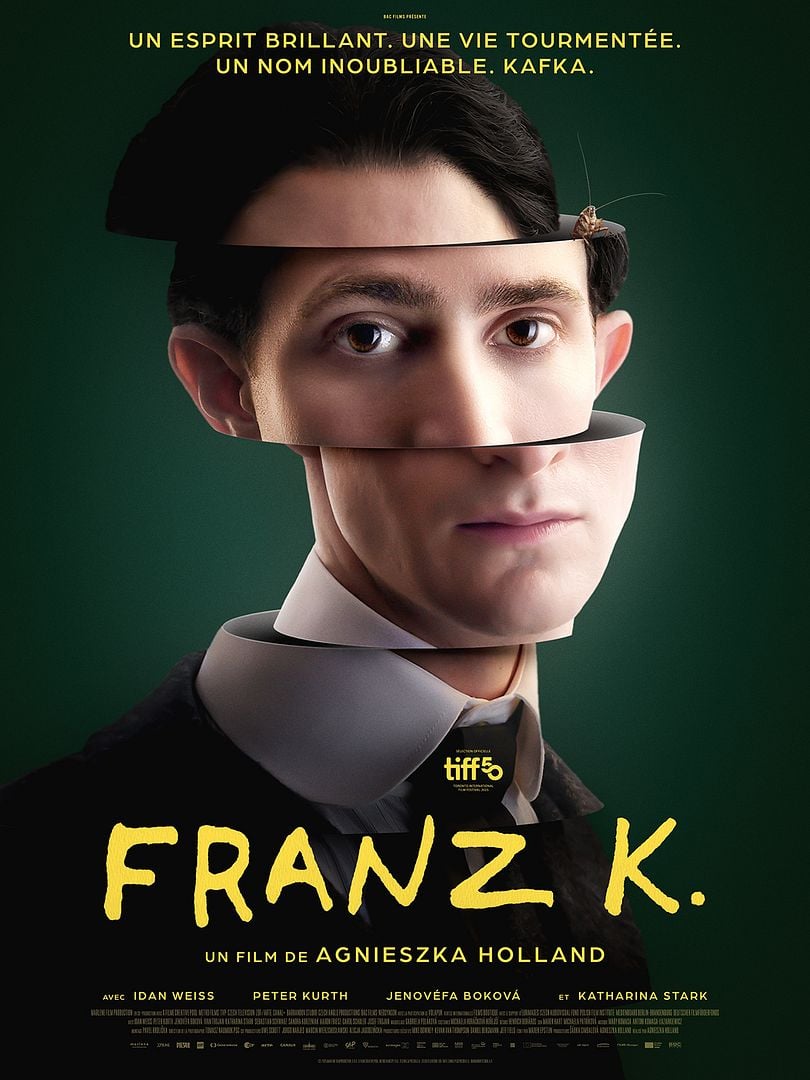

Durant l’été 1923, Franz Kafka rencontre sur les bords de la mer Baltique Dora Diamant, une jeune institutrice, issue d’une famille juive polonaise orthodoxe. C’est auprès d’elle, alors que sa santé décline et que sa famille lui refuse l’argent qui lui permettrait de se soigner de la tuberculose qui le tuera, qu’il passera la dernière année de sa vie.

Durant l’été 1923, Franz Kafka rencontre sur les bords de la mer Baltique Dora Diamant, une jeune institutrice, issue d’une famille juive polonaise orthodoxe. C’est auprès d’elle, alors que sa santé décline et que sa famille lui refuse l’argent qui lui permettrait de se soigner de la tuberculose qui le tuera, qu’il passera la dernière année de sa vie.